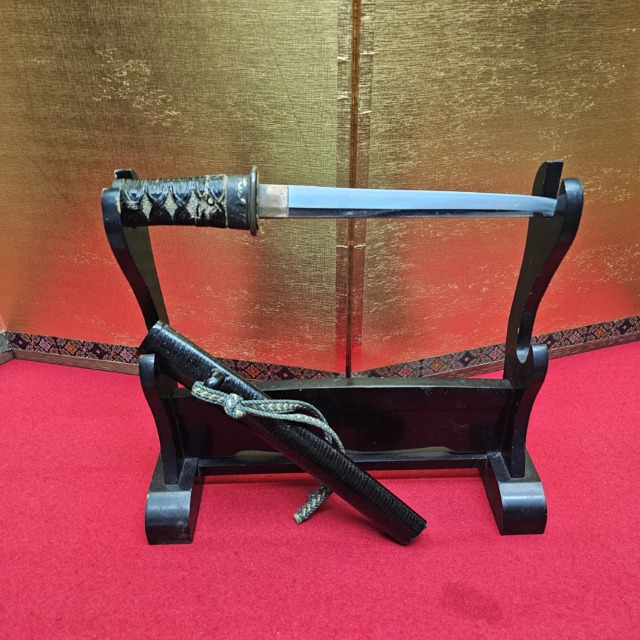

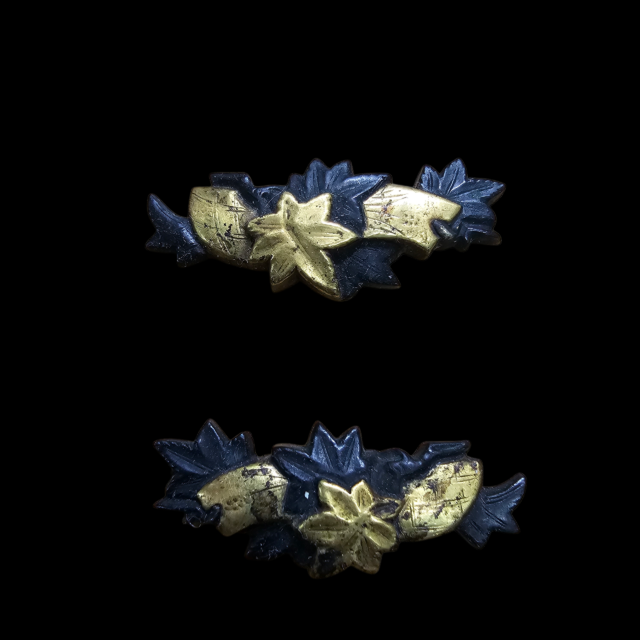

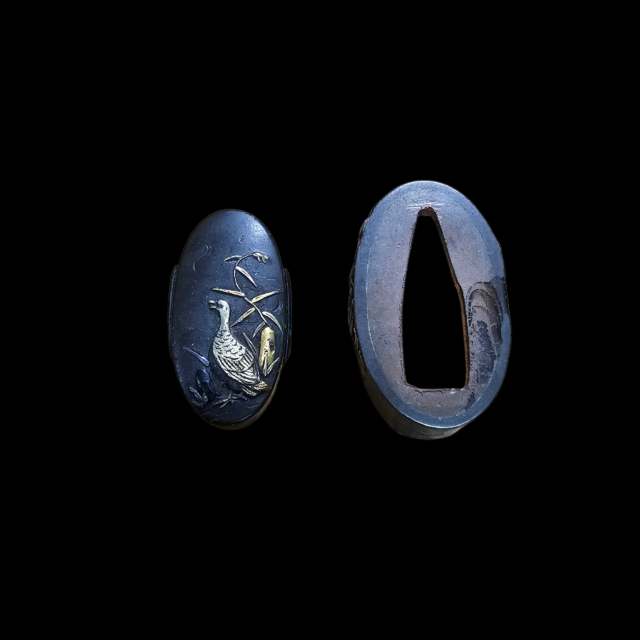

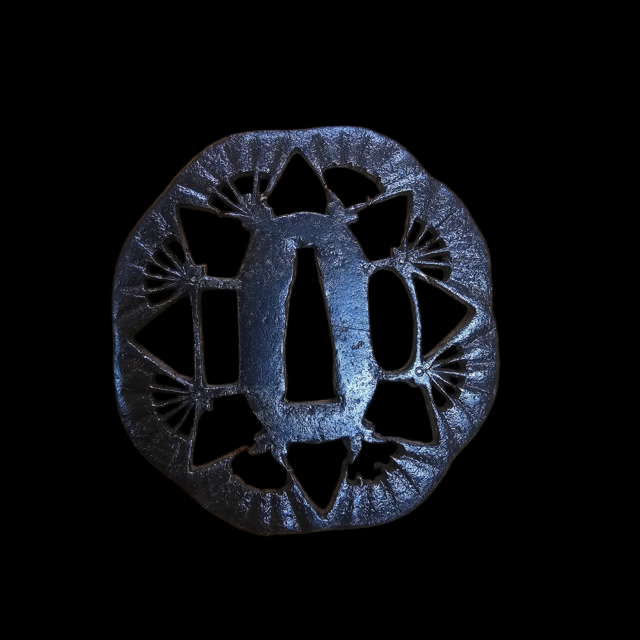

お勧めの銘品

お勧めの銘品

当店の日本刀や、美術刀剣には、必ず一振り毎に「登録証」が付いています。

お勧めの銘品

お勧めの銘品

刀剣のご相談は

刀剣のご相談は

年中無休の「勇進堂」

にお任せください。

銘、刃長、刀の状態、鑑定書の有無、銃砲刀剣所持許可証の有無をお伺いすることで目安の価格をご返事させて頂きます。買取り出張は無料。大阪・京橋で創業40年を超える実績。刀、刀装具、槍、鎧なんでもお任せ下さい。年中無休。何処よりも高く買取らせて頂きます。

銘、刃長、刀の状態、鑑定書の有無、銃砲刀剣所持許可証の有無をお伺いすることで目安の価格をご返事させて頂きます。買取り出張は無料。大阪・京橋で創業40年を超える実績。刀、刀装具、槍、鎧なんでもお任せ下さい。年中無休。何処よりも高く買取らせて頂きます。